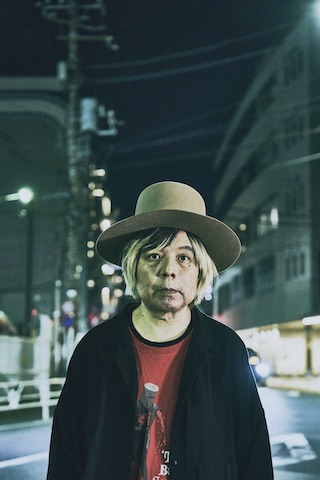

�җ���}����KERA���KERA �җ�L�Oײ�ށ`KERALINO SANDOROVICH 60th Birth Anniversary Live�`����J�á���̗���҂ɔz�z���������گĂɌf�ڂ��ꂽ����ޭ���җ�i60�j�L�O�KERA��60�̎��⣂��甲����������٥���ĥ�ާ��ޮݢ30�̎��⣂������肵�܂��

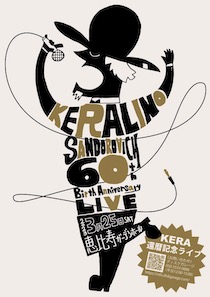

KERA �җ�L�Oײ��

�`KERALINO SANDOROVICH 60th Birth Anniversary Live�`

2023�N3��25���i�y�j������b����ޥ�ް���ΰ�

�\�\������ŏ��̎����@�v���o�����肢����Â��L���́H

�@��Ԃ�V�̎��ɏ����b���������̂Ť�T��2�������Ȃ�����K�ɑ������˂�ł���Ă�����ł�����̎��̕a�@�̌��i���ȡ���������낤�ˡ���ˊ�ɗΐF�̉t�̂������Ă��

�\�\�������˂ɗΐF�̉t�́I�@�װ�f��݂����ł��ˁi�j��A���e�̎v���o���ЂƂ����Ă��������

�@��w5�̓��݁x�i1959�N�j�Ƃ����f�悪�����Ĥگ�ޥƺٽނƂ����ެ���݂̓`�L�f��Ȃ��Ǥ���̂Ȃ�����ư����������̏��̎q��ð�ނɂ������ł�������Ĥٲ���ѽ��ݸނ����ƾ���݂����顂�������ނŕ��e�ƈꏏ�Ɋς�����ꂩ�班�����ĕ��e���牉�t�����ɗ������Č���ꂽ��ł��

�\�\��������ެ�ޥЭ���݂ł�����ˡ

�@�������̂悤�ɉ��t���Ă���̂ɤ�Ȃ�ł킴�킴�Ăꂽ�̂��Ȥ�Ǝv���čs�����礓ˑR�ð�ނɏグ���ĉ̂킳�ꂽ�������w�T�̓��݁x���܂˂������Ȃ����Ǝv���

�\�\�����ź�Ȃ��肹���ɉ̂��Ƃ���ɤKERA����̱�è�ĂƂ��Ă̑f�������������܂��

�@��v�����ꂪ�����䡑�����ެ�ނ��̂�����Ȃ����ȡ4��5�̍����桊ϋq�������������Ă�����i���L���ɂ���

�\�\�łͤ�B��e�̎v���o���ЂƂ����Ă��������

�@���e�ɂ��Ă��܂葽������肽���Ȃ�����������Ă��܂��������߂����Ȃ��Ă��܂��̂š�ЂƂo���Ă���̂ͤ�o�O�łƂ�������݂̊���O�ɏo�����̂ɤ��e�͏o���ĂȂ��Ƒ����_���ĂЂǂ��{��ꂽ����������̂��Ďq���͉���������Ȃ��H�

�\�\�킩��܂���C�q���̍��ɉe���������ޔԑg�́H

�@��ЂƂ�����Ȃ�w������90���I�x�i1969�`1971�N�j��g�����ށh���Ă�����ݸ�ق����݂Ȃ��缮�ĺ�Ă����X�ƌJ��o�����\�����V�N�łˡ��Ɂw������è�߲�݁x���ς������܂��͍\���ɋV�������������{�Łw�����ށx���n�܂����̂Ɠ����N�ɤ���ؽ�ł́w��è�߲�݁x�̕������J�n���ꂽ��ł��桗����Ƃ��w�̥�݁x�i1968�`1973�N�j���Ă����ԑg�ɉe�����Ă�����ǣ

�\�\���ި�ԑg���傫���ς���������Ȃ�ł��ˡ�D�ł́w������90���x����͂ǂ�ȉe�����܂����H

�@����낢�날�邯�Ǥ�ЂƂͷ��ġ��c�x�m�j����Ƃ�������������Ƃ���V���̐l�����ɏ�����点�Ă���Ƃ���ł��ˡ�g���ǂ���悤�Ȑl�ͺ��ި�ɂͷ��èݸނ��Ȃ��h���Ă����l�̂����ͤ�w������90���x�ɉe�����Ă��߰��̪���̐��_�Ƃ������

�\�\�E�q���̍��ɂ悭��������ł����̂͂���܂����H

�@������ς�����܂���˯ċȂƂ���ҥ�ݸނƂ����҂̿ɼ�Ă͂����ς������ĂĤ�Ȃ��ł��w��������x�Ƃ��w�͓��̎O���x�Ƃ���������̱�҂̋Ȃ��D�����������ҥ�ݸނ���̉e����No Lie-Sense�ɑ傫�����f����Ă���Ǝv���܂�����������Ύq���̍���������D���ȋȂ�^�����Ĥ������DJ�݂����Ɏ����̒������ꂽ����ð�߂��̗F�B�ɉĕ������Ă���ł�����ł��������ɉ�Ƃ���ð�߂̘b���o��

�\�\���꒮���Ă݂����ł��ˡ�F�����̉��y�ɉe����^����Э���݂�����ނ́H

�@�P-MODEL��������˶����ł��ˡ�������ɂ��낢�뒮���Ă����Ǥ���ɒ������Ă���̂�øɌ�O�ơYMO�͏�肷���ē����͂��܂�D������Ȃ������̭��ޮ݂݂����ɕ������ġ�w���B�x�i1980�N�j�Ƃ��w�Ȱ��ݥ����x�i1981�N�j�͍D���ł������ǂˡ���ƤѰ�ײ�ް�ނ������Ă܂����ˡ���������̽��ق��ǂ�ǂ�Ă����Ƃ��낪�����������

�\�\�Gøɥ���دƂ������̂�����Ƃ����礂ǂ�Ȃ��̂��Ǝv���܂����H

�@��ƶقŔ��ə��ߓI������̲���ޭ��Ƃ��ǂނƤں��ނ�����~�Ղ݂����ɓ����Ă���������Ƃ�̻ނ������Ƃ��茾���Ĥ���Ӱ��݂̂��߂̎�ނ��낤�ɤȶ�è�ނȂ��Ə�k��������Ȃ������Ȑl����ł����桂������Ȃ��Ƃ�^��ł���Ă�p�ɉe�����܂����ˣ

�\�\�܂����߰��̪���̐��_�ł��ˡ

�@������������80�N��͎����ऽ���ł͏��ĂĂं��q�̑O�ł͓�����O�݂����Ȋ�����Ă���悤�ɓw�߂Ă���������L���V�����ް�ɂ��悭����Ȃ��Ƃ�����Ă܂�����Ȃ��Ȃ��`���Ȃ��������ǡ�l�͐̂���͂��Ⴎ�̂͌����Ȃ�ł�����y��ŋ����g�������ᔠ���Ђ�����Ԃ����悤�ȁh���ĕ\������邱�Ƃ������ł����Ǥ���������Ă����܂�������Ȃ���Ђ�����Ԃ����ɤ�ςȂ������ᔠ���������ɒ��߂Ă���̂������

�\�\�H���̢�ςȂ������ᔠ��ź�т�KERA����ɂƂ��Ăǂ�ȏꏊ�ł����H

�@�������ں��ނ��o�������Ďn�߂���ł����Ǥ�r�����玩�������������y��吨�̐l�ɒ����Ă��炢�����Ǝv���悤�ɂȂ��Ă���������܂����߂Č������ं�����䶗��ɂ��Ă���30�l���炢�̂��q���������Ă��Ȃ��̂͂��������Ȃ��ƒɐɎv���܂�����ŏ��͖l�̓Ƃ�悪���ڰ��قł������Ǥ�ŏI�I�ɂ͂����ȱ�è�Ă��W�܂��݂݂����ȏꏊ�ɂȂ�܂����ˣ

�\�\�I�����̗L���V����ײ��َ����Ă�������ނ͂��܂����H

�@�ײ��ق��Ă����킯�ł͂Ȃ��ł����ǡҼެ�����ޭ��������ͤ�̨�ɰ�ނƳ�װ�ނƎ������������ި��ތ�O�Ƃƌ����Ă����̂Ŕނ�̓����͋C�ɂ��Ă��܂�����Ƃ����ĂंĂ�Ղ��ص�������礎��������͎O�g�L��ł��ɓ��l�N�ł��Ȃ��˒˖r�v����݂ł����Ƥ�����ɂ��Č������Ă������ǁi�j�

�\�\KERA�����øɂƏo��O�ɤ��������̉e���żެ�ނ����R�ɒ����Ă����킯�ł�����J���܂ꂽ�����璮���Ă����ެ�ނ�KERA����ɂƂ��ē��ʂȉ��y�ł����H

�@�����Ӗ�����_�ƌ����邩������Ȃ���q���̍�������o�Ɏ����̒��ɐA���t����ꂽ���y�Ȃ̂š�H���N����ޭ���̿ۥ����т́w���F�x�i1988�N�j����������B�ʂżެ�ނ����\�肾������ł���łऑ�l�̎������҂ɂȂ��Ă��܂��ġ���̍�����@���Ă������e�ɉ����̂��ެ�ނ��������������Ǥ�������邱�Ƃ��o���Ȃ��܂ܖS���Ȃ��Ă��܂������Ƃ��ƂĂ��c�O�ł����

�\�\�����������Ƃ������Ĥ�̂��ɼެ�ޥ����т��o������ł��ˡ

�@������ł�����悻30�N�����������ƂɂȂ�܂��ˡ�ؼ��٥׳ނ��wLOVE! LOVE! & LOVE!�x�i1991�N�j���o��������ޯ������ޥ�ެ�ނ��������ł������������̉�����������Ȃ���������̍��ƭ�����ނɖO���ėL���V�����U�LONG VACATION������������ł����Ǥ���ް�̒����٦�Ɂg���������̂���肽����h���Č������o��������܂���ޯ������ޥ�ެ�ނȂ�Ď���������̨���ނł�����炢���Ȃ��Ǝv���Ă���ł��桖{���͂�肽���������ǐ�Ύ��s����Ǝv���Ă��

�\�\�����LONG VACATION��KERA����̏a�J�n�ւ̕ԓ��Ƃ������Ă��܂����

�@����̍���a�J�n�͂��Ȃ�ӎ����Ă܂�����د�߰�ޥ�����̺ݻ�Ăɂ���������ް�S���ōs��������Ƃɂ������f�批�y��ެ�ނ�ں��ނ�ں��މ��ō��l�ɂȂ������د�߰�ނƂ������ḩ̂��ނ������������y�����p�����肷��悤�ɂȂ������Ƃɏł�������Ă�����ł������܂Ť��l�ł̂�т蒮���Ă������y�ɒ��ڂ��W�܂�悤�ɂȂ��ė�Âł����Ȃ������

�\�\����ȂȂ��ŤKERA����͉����̐��E�ɼ�Ă��Ă����܂�����K٥���������ޥ���т�����h���Ƃ́H

�@���è��߲�݂�ײ�ނł���Ă�I�Ƃ����Ռ��ł����ˡ�����������Ƃ�������ġ�L���V��ײ�ނ̹Ăɂ��Ƃ���������������Ă�ł����Ǥ���̑ł��グ�ł�����������Ɂg�{��͕v�Ƃ����V�˂����邩��������ςɂ����ł�h���ėU��ꂽ�̂��ŏ��ł����������������ްтŖ�c�G������㏮�j���Ă�����勐������l�C�ł������Ǥق͂��������l�����ƑS�R�Ⴄ���Ƃ�����Ă����

�\�\�L���c���N�����g���������͂ǂ�Ȍ��c�ɂ������Ǝv���܂����H

�@�����ς�ق݂����ȏW�c�ł��ˡ�łऎ��ۂɂ���Ă݂�Ƥ���̂�������������ʖ{�܂݂����ɂȂ��Ă��܂��ġ���c���ŗB��̉����o���҂��c����ۦ��������ł�����Ƃ̐l�͖l���܂ߤ����̏�艺����킩��Ȃ��f�l�������̂Ť��ۦ����ɂ��ׂĂ�������������������������Ȃ�Ԉ���Ă܂����ˁi�j�

�\�\�MKERA���r�{�Ɓ^���o�ƂƂ��Ď����̽��ق������Ă�����Ǝv�����̂͂����ł����H

�@�����`������̂��Ƃ͎v���o�������Ȃ��ł��ˁi�j��f�����ς����Ȃ�����R�i�Ǻ�j���݂̂������������Ǝv���܂�����o�ƂƖ����̂��������܂���������Č����Ȃ�w��ʿ��ԼެŲ�x�i1995�N�j�̎����ȡ�̶�́w�ϐg�x��Ұ�ނ����ݾݽ�ŋ���LONG VACATION�������t��������ł����Ǥ���̒��ɂ���s�𗝺��ި�̲Ұ�ނ𤂢���炩����ł����Ƃ������G����������ł��

�\�\�N1999�N�Ɋݓc�Y�ȏ܂���܂������͂ǂ��v���܂����H

�@���܂������́w�۰��ݥ�ް��x�i1999�N�j�̌�������������ł����Ǥ������G���̎�ނŌ��R���gKERA���̎ŋ��Ŋݓc�Y�ȏ܂��Ƃ�Ȃ����ȁh���Č������������گ����������Ă�����ł���ˡ�ݓc�Y�ȏ܂͎�܂��Ă���҂ł��d�b���������ė��邱�ƂɂȂ��Ă����ł����Ǥ�m�点�����邱�ƂɂȂ��Ă�������l�͌������ł�����I����ɐ���̕����ɍs������g���܂�܂����I�h���Č���ꂽ��݂�Ȃ����ł����p������Ɗ����������ł��ˣ

�\�\�O����������ʂ��ď��ɑ�������������͕ς��܂����H�@

�@����̂Ȃ��ł��ݾݽ�͎����ɂƂ���ײ�ܰ����Ǝv���Ă��܂�����ɓN�w�I������傰���Ɍ����Ƥ�l��������Ƃ������ƂƐ[���Ƃ���Ōq�����Ă���C�����ġ������ݾݽ�����l�����Ȃ��Ȃ�Ȃ�قǤ�����͍Ō�܂ł�肽���Ƃ����v���������Ȃ顂�����ݾݽ����������Ƃ���Ă���Ɠ������������Ȃ��Ă��܂��̂Ť���ͼ������ݥ���ި���������Ƃ�����������l�ȏ��̳ާش���݂����s���낵�Ȃ������Ă����̂��y�����

�\�\�łͤ��������̕�����ς��ćP�����͐l���ɉe����^���܂����H

�@������͂ƂĂ��傫���ł��ˡ25�̎��ɉƑ����N�����Ȃ��Ȃ��Ĥ���S�Ɉ�l�Ő����Ă܂������硈ꏏ�ɂ��̂���肽�����Ă����̂�������̑傫�ȓ��@��������ł�������礍������y������čŏ��ɕ�������̂͏��삳���2�l�ł�鉉���ƯĤ��،������������グ������Ƥ�l�͐����\�͂��S�R�Ȃ���ł�������礂����ƓƐg�������猒�N���Q���Ă����낤����߂܂��Ă���������Ȃ�������ł��m��Ȃ������ɉ�������炩���ģ

�\�\�ƂĂ��ǂ��e����^������ł��ˡ�łͤ�Q����܂Ŋ����������J�ߌ��t�͂���܂����H�

�@��ŋ߂ł͊�����ꂳ��Ɂg�̂����܂��Ȃ����h���Č���ꂽ��ł��ײ��ʳ��̽ð�ޏ�š����MC�̂��Ɖ̂�Ȃ��Ⴂ���Ȃ��������礁g��گ����������߂Ă���������h�ƌ��������Ǥ�����������ł��ˣ

�\�\�R�ǓƂ����������͂ǂ����Ă��܂����H

�@����͂���܂�ǓƂ͊����Ȃ��ł������������邵��L�����邵����c������ނ����邵�

�\�\�S�̂͂ǂ�Ȏ��ɌǓƂ������Ă����̂ł��傤���H

�@��l�ԊW�ْ̋������ش�è�ިè�ɉe����^���邱�Ƃ��Ă��邶��Ȃ��ł�������̔ς킵������ǓƂ������邱�Ƃ����������ł��ˡ����ނ⌀�c������Ă��Ȃ������礂���ȂɌǓƂ���Ȃ��̂ɂ��Ďv���Ă�������������܂�����L���V��Ҽެ�����ޭ��������ͤ�Ȃ�ł���Ȏ��Ɍ��c�Ȃ����Ď�������ں��މ�Ђ⤂����ƈꕔ�����ް����v���Ă�������c10���N�L�O�{�ɂ͋�s���菑���Ă����ł����Ǥ���̍��͂ǂ�����Č��c�����U�����邩���Ă��Ƃ���l���Ă�����ऎ����Ǝ����ȊO�̐l������݂����Ȋ����ł������قǂ������܂������25�̎��ɕ��e������ŌːЏ�ЂƂ�ڂ����ɂȂ�����ł����e�͐����Ă����ǘA���͂Ƃ��Ă��Ȃ���������F�B��������O�̂悤�ɐ����ɉƑ��ƈꏏ�ɉ߂����Ă���̂����Ă���Ƥ�����͎₵���Ǝv��������������Ǥ����������ނ⌀�c�Ŋ������ǓƂ̕��������Ƒ傫����������͂���Ȃ��ƂȂ��ł����ǣ

�\�\㉑�ǓƂ������Ȃ��Ȃ����͎̂����̉Ƒ����ł�������H

�@���������邵��N����W�����Ȃ��ł����ˡ�������ɂǂ��v���Ă��C�ɂȂ�Ȃ悤�ɂȂ��Ă�������̍ɂȂ������ނŝ��߂邱�Ƃ��Ȃ�������c���Ђ�����y�������Ă܂���łं�����ėǂ�������������Ȃ���Ⴂ���ͤ���������ǓƂ������͂ɂȂ��Ďv�������Ȃ����̂ݏo������Ȃ����Ƃ��v�����

�\�\㉒���̍��͗ǂ�������Ǝv�����Ƃ��Ă���܂����H

�@����������̂��Ĥ���鑤�ʂ��炵�����ĂȂ����猾���邱�ƂȂ�ł���ˡ�������ƭ�ݽ���Ⴄ���Ǥ���������܂ꂽ���ɍs���Ă݂�������x�������̓��{���Ĥ�����Ȃ��Ƃ��Ȃ�������ɂ���Ă����Ђǂ����ゾ�������Ǥ���̎�����L�̖�Ȗ������݂����Ȃ��̂��������Ǝv����ł��

�\�\㉓���Ԃ���������Ă��邾�낤�Ȃ��Ďv�����Ƃ͂���܂����H

�@������ς��������Ă�Ǝv���܂��桌�����Ă�����ėǂ��������Ă������Ƃ����邵����鎞���܂Ŏ����ō��������د���Ұ�ނ��甲���o�����ɂ��܂�����Ȃ�ł�������Ȃ��Ɣ[�����Ă��炦�Ȃ��悤�ȋC�����Ĥ�^�ʖڂ�ү���ނ��o�����Ƃ�݂����褌����Ă����Ȃ��̂ɖ������đ��҂̈������������肵�Ă������Ƃ�����܂����

�\�\㉔�����J�͂̒m�点��������߯��J��̵̧���ǂ����������܂����H

�@������J�͂̎���Ȱ�ެ�����d�b���������Ă�����ł����Ǥ���̋����������ɋ����܂����������ǂ������́H���ġ�����J�͂��Ă����Ă���݂Ƃ��Ȃ������ł����Ǥ�c���ł�������͎��ɍs�������͂������Ȃ��Ďv���܂����ˡ�łं���Ȃɗ��h�ȏ܂Ȃ�����ŋ��Ə����Ăق����i�j������h�_�܂������͐ŋ��Ə������ĕ��������ǣ

�\�\���Ⴀ���͍����h�_�܂�

�@��Ȃ��Ȃ��i��j�

�@�i�Ғ��F�c�O�Ȃ��獑���h�_�܂͐ŋ��Ə��ł͂Ȃ������ł��j

�\�\㉕�����KERA�܂��ݗ����ꂽ�Ƃ�����Ώێ҂͂ǂ�Ȑl�ɂ��܂����H

�@��ʔ����̂ɕ���Ȃ��l�ɂ����܂���ő���I�ȕ]�����ɂ����l�ɂ��������ł��ˡ���Ă̎����̂悤�ȣ

�\�\㉖KERA����̐l�����f�扻�����Ƃ�����ē͒N�ɁH

�@��N���낤�

�\�\�S���Ȃ����l������ł��

�@����Ⴀ��쓇�Y�O�

�\�\����͊ς����I㉗KERA���g�ł��Ƃ����礂ǂ�ȉf��ɂ������ł����H

�@�ź�т̘b��s�쏀�ḗwķܑ��̐t�x�i1996�N�j�݂����ɒW�X�Ƃ�������ŕ`���Ƃ���ߏ肳�Ƃ����X�������Ĥ�W�X�ƕ`�����Ƃŏ��߂Č����Ă��顔h��ȑ����̒��ł��Ɩ����ꂿ�Ⴄ��ł��

�\�\㉘KERA���猩��ź�т̱�è�Ă͂ǂ�Ȑl�����ł����H�

�@��ꌾ�ł͌����Ȃ��Ȥ�݂�Ȑ����������ׂ��������硂����ǂ����̉��䂩�������������̂ł͂Ȃ��ł��傤��������ł���Ă�킯�ł͂Ȃ��s��������������������͉����l�����ɂ���Ă�Ǝv���Ă����Ǥ���̌㤖l��i�L���V�j�̂��Ƃʋ��t�ɂ��Đ헪�I�ɂ���Ă����ƕ����Ĥ�������Ⱥ���Ďv������ł���������ݸނł���ȕ��Ɍ����ƺ�ς����Ă�݂��������Ǥź�тňꏏ�ɂ���Ă����l�̂��Ƃ݂͂�ȑ��h���Ă܂������Ȃ��܂ܖS���Ȃ����l�����邯�Ǥ�݂�ȍ˔\����������ꏏ�ɉ��y�Ƃ��ެ��Ă̘b�������̂͂��������̂Ȃ����Ԃ������Ǝv���܂��

�\�\㉙����Ȓ��Ԃ������W�������җ�ײ�ނł�����ǂ�Ȃ��Ƃ��y���݂ɂ��Ă��܂����H

�@�60�N�����������̂��ƂȂ��玩����l�ŏj���������̂𤂢���Ȑl����������ł��܂��ġ�܂������\�������Ȃ�����肪�������Ƃł���܂�������ǂ����Ă���Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂����̂��i�j�50�̎���4��ނ�LOFT�ł������ł����Ǥ���ꂪ������ς�������ł���r���Ő����o�Ȃ��Ȃ����肵�ġ���̑�ς��͂����J��Ԃ������Ȃ�������炠��܂�C���������ɤ�̂т̂тƂ�ꂽ�炢���ȂƎv���Ă܂�����������y��������Ă��玩�R�Ƃ��q������y����ł����Ǝv��������������l�I��\���ɂ��Ă���܂���Ăт����������ǐl�����c��݉߂��Ēf�O�����l�⤽��ޭ�ق����܂��Ă��ďo��������Ȃ������l�����܂���Ƃɂ�������͑����I���Ȃ����Ȥ�Ǝv���Ă��āi�j��I��������ɽ�����̂��y���݂ł��ˣ

�\�\�ł͍Ō�ɤ㉚�����Ȃ��Ƃ��n�߂�10��̏��ш�O����iKERA�̖{���j��ү���ނ�

�@����̍��̎����͒N�̘b�������Ȃ��������礉��������Ă���ށi�j�I�

��ޥ���^�����טY

�B�e�^�֓���k

(C)ONGAKUSHUPPANSHA Co.,Ltd.