注目タイトル Pick Up

オノ セイゲンが24台のDSDレコーダーで録音した『グレン・グールド・ギャザリング』文/國枝志郎

あまりの暑さにまいった2018年の夏ではあったが、暑さ真っ盛り、お盆ど真ん中に突然ハイレゾで配信されたステレオラブなるバンドの「Lo Boob Oscillator」は、40℃に到達しようとしていた危険な夏に投下された爆弾であった。その爆弾はとても変わっていた。その爆弾が発するのは熱であり、また冷気でもあったのだ。ジャングリーにストロークされるギターとモノトナスなリズム、後半になるほど分厚さを増していくオルガンがあたりをじっとりと熱していくいっぽう、フランス語を紡いでゆくヴォーカルがまるで除湿装置のように作用してあたりにひんやりとした空気を漂わせる……それはポップ・ミュージックなのか、はたまたミューザックのような機能音楽なのか? ステレオラブ(ステレオ研究所、の意)は、1990年にマッカーシーというポリティカルなロック・バンドを率いていたティム・ゲインと、フランス人レティシア・サディエールによって結成され、オリジナル・アルバム12枚と20枚近いシングル、そして6種類のコンピレーション・アルバムを残して2009年に活動休止した。彼らがデビューしたころ、世の中はいわゆるモンド・ブームでイージーリスニング的でラウンジ—なものがテクノやエレクトロニカの流れとともに聴かれるようになっていた時期と重なっていて、そのいっぽうでジャーマン・ロックゆずりのハンマービートを全面的に援用したネオ・アシッド・ロック的なサウンドを展開したり、中期以降はボサ・ノヴァをはじめとするブラジル音楽の要素も昇華したりして、どこかで聴いたことがある、しかしじつに個性的というほかに例のないユニークなポジションを得てじわじわとファン層を広げていったバンドがステレオラブだったのである。そんな彼らのハイレゾ(44.1kHz/24bit)アルバム配信は、まずは2枚のコンピレーション・アルバムが選ばれているが、これはとにかく懐の広いバンドのさまざまな側面を俯瞰するという意味でも妥当な選択だろう。“Switched On”というのが彼らのコンピレーション・アルバム・シリーズに共通するタイトルで、今回はVol.2と3がハイレゾとして配信開始された。音楽的な意味でも音質的な意味でもより深みを増していく時期にあたるVol.3が聴きごたえがあるんだけど、トータルタイム114分というヴォリュームはかなりハードなので、まずは92年から95年という3年間の軌跡をたどるVol.2『Refried Ectoplasm』をお勧めしておこう。軽快でヒット性の高いポップ・チューン「French Disko」と、暗黒ノイズ・バンド、Nurse With Woundとの13分におよぶコラボ「Animal or Vegetable」、タイトルが秀逸な「John Cage Bubblegum」など、出た当時はまったくアンチ・ハイファイな……と思っていたのがウソのような奥行きのサウンドで新鮮に楽しめるんだからやっぱりハイレゾ最高(笑)。続編も早めにお願いしたいですね。

グレン・グールド。1932年に生まれ、1982年に50歳で没したカナダのピアニストである。ロックとかジャズとかテクノとかのジャンルを超えた聴き手を獲得している唯一のクラシック演奏家であると言ってよかろう。とくにバッハの演奏については、彼の演奏をもって最高のものとされることが多いのは周知のとおりだが、彼は現代音楽もよく弾くし、また自分でも作曲を手がけたり、ドキュメンタリーを制作したりとマルチな才能を発揮していた……などといったことももはや今では言うまでもないことかもしれない。数年前に彼が米コロンビア(現ソニー・クラシカル)に録音したほぼすべての音源がハイレゾ(44.1kHz/24bit)で配信されたことは、彼の芸術の新たな側面を掘り下げるという意味でも重要な出来事であった。グールドは電子メディアに並々ならぬ興味を持っていたし、だからこそ有名なバッハの「ゴルトベルク変奏曲」も、アナログ(1955年)とデジタル(1981年)で録音し、デジタルの素晴らしさに感激して以後バッハの作品を中心にデジタルで再録音したいと望むも、早すぎた死がそれを阻んだことはすべての音楽ファンにとって痛手であったのである。グールドが聴いていたデジタルは初期のものであり、その後のデジタルの進化を知るにつけ、彼がもしDSDを知ったらすべての録音をDSDで行ないたいと思ったであろうと僕なぞは夢想してしまうのだが、そんな妄想ともいえる思いがついに実現してしまったのだ。このアルバムは、グールドの生誕85年を記念して、グールドへの深い愛情を日ごろから吐露している坂本龍一をキュレーターに迎えて2017年末に日本の草月会館で開催されたトリビュート・イベント“グレン・グールド・ギャザリング”のライヴ録音である。参加アーティストは坂本龍一のほか、ドイツの電子音楽家アルヴァ・ノト、オーストリアのギタリストで電子音楽家でもあるクリスチャン・フェネス、そしてルクセンブルクのクラシック・ピアニスト(デビュー作はグールドと同じ「ゴルトベルク変奏曲」!)ながら現在はシンセなども駆使してテクノ/エレクトロニカの分野でも幅広く活動するフランチェスコ・トリスターノという、まさにジャンル無用な音楽家が集い、グールドに捧げる曲(グールドが取り上げていたバッハをはじめとするクラシック作品から、オマージュ的な新作まで)を3日間にわたって演奏したものを、DSD使いとして並ぶもののないオノ セイゲンによって24台のDSDレコーダー(TASCAM DA-3000)に完全収録したものから厳選された100分の音楽作品が本作である。配信されるスペックはDSD64とPCM(96kHz/24bit)。DSD128という選択肢もあったはずだが、あえてオノがDSD64のみを選んだ意図は、ここに展開される濃密な音楽を聴けば納得できるはず。天国のグールドも微笑んでいるに違いない。

坂本龍一がキュレーターを務めたライヴ『グレン・グールド・ギャザリング』のライヴ・アルバムと奇しくも同じ日に1998年発表の坂本のワーナーミュージック移籍第一弾にして、その後「energy flow」(1999年発売の3曲入りシングル「ウラBTTB」に収録)という稀代のインストゥルメンタル・ヒット作を生む契機となったこのアルバムがハイレゾ配信となったのは果たして偶然だろうか? 続けて聴いてみて、そこに強い連続性を感じて僕は心を揺さぶられてしまったのだ。フォーライフ・レコード時代はポップ・アルバム『スウィート・リヴェンジ』『スムーチー』で新境地を開拓したかと思えば、続く同レーベルでのラスト・アルバム『ディスコード』はオーケストラのために書き下ろされた現代音楽作品となり(これは以後、『Playing the Orchestra』シリーズへの端緒となったという意味で重要な作品でもあるのだが)、その振れ幅でも聴き手を驚かせたわけだが、レーベル移籍の第一弾アルバムは、その後の坂本の方向性を指し示した“ピアノ・ソロ・アルバム”でもあり、またタイトルが示しているとおり“Back To The Basic”、つまり“原点回帰”というテーマがあって、事実そのサウンドは坂本が影響を受けたとされるラヴェルやサティといった作曲家の作品のムードも色濃く漂わせているものに仕上がっていたわけである。しかしこうして今『グレン・グールド・ギャザリング』とあわせて聴いていると、たとえば坂本の1999年のオペラ作品『LIFE a ryuichi sakamoto opera 1999』の練習のために作ったという「choral no.2」などは、『グレン・グールド・ギャザリング』で演奏されてもまったく違和感がないどころか、そのまま世界が接続していく感じを色濃く漂わせるナンバーと言い切ってしまいたいくらいだ。今回の20周年記念盤は、オリジナルの16曲に、大ヒットとなった「energy flow」と、『BTTB』インターナショナル盤に収録された「reversing」を加えた全18曲を、ハイレゾ(96kHz/24bit)で配信されている。可能ならDSDで聴きたいところだが、NYのTimeless Masteringで名手Heba Kadryの手でリマスタリングされて、ピアノ・ソロだけではなく、プリペアド・ピアノや口琴、水音のようなサウンドエフェクトなどを素晴らしくアップデートされた音響で楽しめる喜びは大きい。なお、同時に配信されるタブラ奏者U-zhaanとの「energy flow - rework」ハイレゾ版(96kHz/24bit)もぜひあわせて聴いていただきたい。

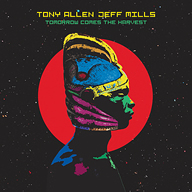

アフロビート・ドラマーの巨匠がデトロイト・テクノのオリジネイターとタッグを組む! これは興奮せざるを得ない案件だ。アフロビートの創始者、フェラ・クティのバンドで長くドラマーを務めてきたトニー・アレン。1940年にナイジェリアで生まれたアレンは、今でも貪欲に活動を繰り広げる現役ミュージシャンであり、2017年にはジャズの名門レーベル、ブルーノートと契約。同レーベルからその年にまずジャズ・ドラマー、アート・ブレイキーへのトリビュートEP『A Tribute To Art Blakey And The Jazz Messengers』(96kHz/24bit)と、ブラーのデーモン・アルバーンなど豪華なゲストも迎えた移籍第一弾アルバム『The Source』(88.2kHz/24bit)の2作をハイレゾで配信。とくに前者はトニー・アレン含む8ピース・バンドが同じ部屋でライヴ一発録りをしたという、ハイレゾでこそその真価が聞き取れるものだったからハイレゾ・マニアとしては耳福な作品だったわけである。それに続く新作はデトロイト・テクノのアーティストの中でもとりわけつねに人と違った道を切り開いてきた真のイノヴェイター、ジェフ・ミルズとの共演。80年代前半からDJ活動を開始し、ハードミニマルというジャンルを生み出し、30秒ごとにレコードを切り替えていったり、3台のターンテーブル(通常DJは2台のターンテーブルを使う)にドラムマシーンを加えたセットでライヴ感あふれるDJプレイを披露したり、オーケストラと共演したあげく、オーケストラのためのオリジナル作品(「Planets」)を作り上げてハイレゾ(48kHz/24bitの5.1ch版もあり)で配信したりと、聴き手の想像を超える活動を続けてきたジェフ・ミルズは、最近では日本のミュージシャンとSpiral Deluxeというユニットを組み、ドラムマシーンに加えて自身生ドラム(!)をプレイするなど、さらに活動の場を広げているのだが、ここではレジェンド的な存在であるドラマーとのデュオで、ドラムマシーンを生楽器のように扱い、ポリリズミックな交錯するビートの中に、デトロイト・テクノが希求してきた宇宙空間を感じさせるようなサウンドを生み出すことに腐心している。トニー・アレンの自由なドラミングには、数年前にもベルリン・テクノ界の巨星モーリッツ・フォン・オズワルドも魅せられて自身のトリオに迎えているが、このアルバムのディープなスピリチュアル音響はまさに宇宙空間のように果てしないものと言えよう。カール・ハンコック・ラックスのポエトリーリーディングもこのハイレゾ空間(44.1kHz/24bit)にばっちりハマっている。

長いことブラジルやインドで活躍していたパーカッショニスト、安井源之新が帰国して日本での活動を始めたという話が伝わってきたのはわりと最近のことだったと思う。それからほどなくしてジャズ・ピアニスト、クリヤ・マコトと安井を中心としたリズムオリエンテッドなユニット、RHYTHMATRIX(リズマトリックス)が再始動したというニュースが! クリヤのホームページ情報によると11月には九州のツアーもあるようだ。僕はこの夏に水戸と福岡(中州ジャズ)で彼らの公演を体験したが、安井のパフォーマンスにはさらに磨きがかかり、とにかくアッパーで楽しく、しかしその実空恐ろしいまでのヴィルトゥオーゾ的プレイからは終始目と耳が引き付けられっぱなしだった。今のRHYTHMATRIX で2009年のアルバム『RHYTHMATRIX』に続くアルバムをぜひ作っていただきたいところだが、そんな折にすばらしいリイシューが届いた! 2007年に(ハイレゾ・マスター)オノ セイゲンが主宰するレーベル、サイデラからリリースされた安井のGENNOSHIN名義のソロ・アルバム『Oh! Bola!!』が、リマスターされてハイレゾ(96kHz/24bitおよびDSD128)で配信と相成ったのは安井の帰国へのご褒美でもあるだろう。しかも、マスタリングを手掛けているのがサイデラのシニア・マスタリング・エンジニアであるトミー・トミタなのである。サイデラのホームページを見てほしい。「某ラジオ局勤務継続(技術・テック)につき、詳細プロフィール等は非公開。オンライン・マスタリングのみの受付となる。弊社CEO オノ セイゲンの強い薦めにより、サイデラ・マスタリングに参加」とあるうえに、「大学卒業後しばらくブラジルに滞在していたこともあり、ブラジル音楽が大好きです(本人談)」とある。自身ブラジル音楽には深い造詣のあるオノ セイゲンのお墨付きだし、このリマスターは最初から成功が約束されたようなものだが、実際聴いてみても素晴らしい音響であり、音楽だ。サンパウロの第一級のミュージシャンも参加し、安井のオリジナルと、ハービー・ハンコックやジョン・コルトレーン、ミルトン・ナシメントなどのナンバーが見事にひとつのカラーとして結実し、徹頭徹尾浸れて踊れる一枚になっているのである。付属ブックレットの安井による楽曲解説も最高だ。同時発売のFONTE(ギターの小畑和彦、フルートの中川昌三と安井によるトリオ)の2004年のライヴを収めた『Live at Corcovado』(96kHz/24bitおよびDSD64/ブックレットに記載はないが、これもリマスターはトミー・トミタによるものとの記載がサイデラのホームページにある)とあわせて聴いていただきたい。

“音”の訴求力がものすごい、ハイレゾで聴くヒラリー・ハーン文/長谷川教通

ダニール・トリフォノフによるラフマニノフのピアノ協奏曲全集の第1弾。オーケストラは『変奏曲集』でも共演したヤニック・ネゼ=セガン指揮のフィラデルフィア管。まずは超人気曲である第2番。冒頭の弦楽合奏が鳴り出した途端、その豊麗な響きに“うーん、これは凄味のある響き!”と唸ってしまった。ストコフスキーやオーマンディに鍛えられた黄金のサウンドが継承されているのか……なんて、オールド・ファンならレトロな感傷に浸ってしまいそうだが、そんな気分を吹き飛ばすかのようなピアノの圧倒的なパワー。聴き手の心にググッと入り込む浸透力が半端ない。グーンと伸びる低弦の力強さと鍵盤上を疾走する鮮やかな高音域とのコントラスト。完璧にコントロールされた多彩な音色を駆使して組み立てられる音楽からは鮮やかな色彩が放たれる。トリフォノフもお気に入りだという第4番もすばらしい。音量や指の回転だけで勝負するピアニストとはもう次元が違うとしか言いようがない。2曲の協奏曲の間にはラフマニノフ自身がピアノ用に編曲したバッハの3曲が置かれている。作曲も手掛けるトリフォノフらしい選曲だ。

第4番が2015年10月のライヴ、第2番とバッハが2018年4月フィラデルフィア・キメル・パフォーミング・アーツ・センター収録となっているが、リーマンショック後の財政難から破産・更正という難局を乗り越え、ネゼ=セガンの指揮の下で輝きを取り戻したフィラデルフィア管のサウンドを聴くことができるのが嬉しい。優秀録音だ。

これまでドイツ・グラモフォンからリリースされることが多かったヒラリー・ハーンだが、最新のバッハ・アルバムがデッカから登場した。「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」から3曲。じつはハーン、1997年のデビューCDでも3曲を弾いており、20年の歳月を経て全6曲が完成したわけだが、この間の成熟ぶりは目覚ましい。デビューCDには若き日のみずみずしさや奔放さとともに、眩しいくらいの才気が刻印されており、それが無二の魅力となっているが、最近のコンサートでもバッハの無伴奏や協奏曲を意欲的に弾いていることでもわかるように、20年を過ごす中で蓄積されてきたものが、いま“彼女の音”となって泉のように湧き出しているのだ。彼女は新たな地平に踏み出そうとしている。

“音”の訴求力がものすごい。彼女の音色は研ぎ澄まされ氷のようにピュアだが、同時に鋭利さが聴き手の心を震わせる。今回のバッハでは、録音の違いもあるかもしれないが、弓毛が弦をこする音までリアルに録られているのに、ピーンと張った緊張感に艶やかで豊かな表情が加わっている。この音色が再生時に鈍ってしまったら魅力半減。逆にノイジーに聴こえてたらもっと困りもの。ハイレゾで試聴する限り、艶やかさと生々しさが絶妙なバランスでミキシングされている。これぞハーンの音!

ここにはピリオド奏法とはまったく異なる世界がある。バッハの音楽に真剣に向き合い、あふれ出る感情のほとばしりを音に込めようと、持てるテクニックの限りをつくして弾くヴァイオリニストの姿に感動させられる。音楽は奏法だけでは語れない。ぜひ、あとの3曲も再録音してほしい。

1967年に組織されたパリ管弦楽団の初代音楽監督に就任し、さあ、これからだ! というときに亡くなってしまったシャルル・ミュンシュ。パリ管との短い期間に収録された音源はまさに宝物。いちばん人気は「幻想交響曲」かもしれないが、ブラームスの交響曲第1番も負けず劣らず白熱の名演だ。ミュンシュは“フランス人なのにドイツものが振れる指揮者”などと評されるが、生まれたストラスブールは歴史的にドイツ領だったりフランス領だったり……文化的には双方の影響が色濃い。彼が二刀流なのはちっとも不思議ではない。

そんな文化圏の問題よりも、ミュンシュならではの型にはまらない一発勝負のすごさに注目だ。ツボにはまったときの熱気はほかの追随を許さない。ブラームスの1番は得意としていただけに、セッション録音だが、いわゆるドイツ的な重厚・安定型の演奏とはまったく趣を異にする演奏が繰り広げられる。クライマックスでのティンパニーの強打、弦合奏の疾走感、ブラスの強烈な咆吼……これを爆演と言わずして何と表現できるだろうか。ミュンシュの面目躍如だ。録音は高域に少々粗さはあるものの、これが半世紀前の録音かと驚くばかりの鮮烈さ。今回のハイレゾ・リマスターで木管の音色や弦のピアニシモなど、パリ管ならではの繊細な描写もクッキリと聴こえてくる。

弦楽合奏のために書かれたオネゲルの交響曲第2番。作曲当時、パリは第二次大戦の真っ只中。第2楽章の出口のない暗闇に沈むような哀しさ。パリ管の弦楽セクションが渾身の演奏を行なっている。何という意志の強さだろうか。第3楽章で未来へのわずかな希望が見える。曲の終わりにトランペットのコラールが奏でられる。

切れ味鋭いアンサンブルで知られるトロンハイム・ソロイスツとアリサ・ワイラースタインが“PENTATONE”でハイドンの2曲の協奏曲を録音。どんな音になるのか、聴く前からワクワクだ。“ワー、よく鳴るチェロだな”と感激。トロンハイム・ソロイスツのアンサンブルも、“2L”レーベルで聴く怜悧な響きではなく、温かみがあって、春の野原にやわらかな日射しが降り注ぐようなイメージ。そこへワイラースタインのチェロがまるで鳥のように自由に羽ばたく。伸びやかで愉しげな表情が素敵だ。低音域の太く柔軟なボウイング。ハイポジションの美しい音色。彼女の左手が指板の上を余裕で動き回り、それにチェロが嬉しそうに応えているかのようだ。

そしてシェーンベルクの「浄められた夜」。ここでは1943年に改訂された弦楽合奏用の編曲版が採用されているが、トロンハイムが演奏するなら、濃厚なロマンティシズムが連綿とうねるような演奏になるはずもない。きわめてダイナミックレンジの幅を大きくとり、頻繁に強弱を繰り返し、サーチライトを明滅させるかのように各パートを浮かび上がらせては沈ませる。後期ロマン派の香が残る作品ではあるが、あたかも現代音楽であるかのように響く。作品のベースとなったデーメルの詩による情景の描写ではなく、シェーンベルクが書いたテクスチュアの奥にある現代性に音楽的なアプローチを仕掛けることで、アンサンブルがいま生きているかのように眼前に描き出される。これほど斬新な「浄められた夜」に出会えるとは……感動!

ハイレゾの配信サイトで作曲家名から検索したり、演奏者やレーベルなど、いろんな方向から深掘りしていて、思いがけない音源に出会うことがある。これは嬉しい。ヤナーチェクの「On the Overgrown Path=草陰の小径にて」があるじゃないか。“OnClassical”といえば、2004年にピアニストでありエンジニアでもあるアレッサンドロ・シモネットによって設立されたイタリアのレーベルで、おもにデジタル音源のネット配信を行なっている。この『ヤナーチェク:ピアノ作品集』は2017年ヴィチェンツァでの録音で、エンジニアはシモネットが担当している。

ピアニストのナタリア・ソコロフスカヤについては情報が少なくて、日本ではほとんど知られていない。ロシア南部のナストハラン生まれ。ショパン・コンクールをはじめヨーロッパで開催される名だたる音楽コンクールへ出場し、現在はロンドンを拠点に活動しているようだ。いま20歳代後半、 “OnClassical”への初レコーディングにヤナーチェクを弾くのだから、メジャー路線ではない。個性的なレパートリーを開拓してほしい。

とてもクリーンでしっとりとした音色が特徴。感情を激しく表出するタイプではなく、派手さはないが優しいタッチで透明感のある響きがとてもきれいだ。最近ではヤナーチェクを弾くピアニストも増えており、かつてのように同郷のモラヴィア出身だとか、ヤナーチェクの弟子だったといった要素だけでなく、もっと多様なアプローチでヤナーチェクの魅力を見出そうとする傾向があるのは嬉しい。ソコロフスカヤも既成概念にとらわれることなく、楽譜から読み取れ感じられたものを消化し、素直に演奏に反映させている。ヤナーチェクはハードルが高いなと思っている人にもオススメだ。

ヤナーチェクは故郷モラヴィアの民謡を収集していて、それをベースにピアノ曲にまとめたのが「草陰の小径にて」。ところが1903年に愛娘オルガを亡くし、その哀しさが色濃く投影されることになり、とくに4曲目から曲調が変わったといわれる。10曲すべてにヤナーチェク自身による詩的な題名が添えられている。

01. われらの夕べ

02. 散りゆく木の葉

03. 一緒においで

04. フリーデクの聖母マリア

05. 彼女らは燕のように喋り立てた

06. 言葉もなく

07. おやすみ

08. こんなにひどく怯えて

09. 涙ながらに

10. ふくろうは飛び去らなかった

第10曲の「ふくろうは飛び去らなかった」は、モラヴィアの言い伝えで死を象徴しているという。第2集はヤナーチェクの死後に出版された作品で、こちらには題名が付けられていない。アルバムにはピアノ・ソナタ「1905年10月1日、街角で」と「霧の中で」も収録されている。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。

弊社サイトでは、CD、DVD、楽曲ダウンロード、グッズの販売は行っておりません。