音速ラインが6年ぶりの新作となるEP『淡々粛々』をリリースした。

2003年に結成され、2005年にシングル「スワロー」でメジャー・デビュー。90年代初めの海外のギター・ロックに根ざしたバンド・サウンド、80年代の歌謡曲を想起させる叙情的なメロディによって幅広い支持を得た音速ライン。現在は藤井敬之(ヴォーカル&ギター)が中心となり活動を継続している。

本作『淡々粛々』には、ASA-CHANG(ドラム、パーカッション)、田中貴(ベース/サニーディ・サービス)、クジヒロコ(キーボード)とともにレコーディングした「RAINY BABY LOVE」、「恋に落ちて feat.富澤タク(グループ魂/Number the.)」などを収録。聴いた瞬間に胸がギュッとなるギター・ロックを体感できる作品に仕上がっている。

EP『淡々粛々』の制作、そして、本格的な活動を再開させた音速ラインの現状について藤井敬之に語ってもらった。

7inch

音速ライン

「RAINY BABY LOVE」

(OTS-389)

音速ライン

「RAINY BABY LOVE」

(OTS-389)

――6年ぶりの新作となるEP『淡々粛々』がリリースされました。この6年は音速ラインにとって、どんな期間でしたか?

「やっぱりコロナの影響は大きかったですね。バンドとしての動きが完全に止まってしまって、大久保(オリジナルメンバーの大久保剛/ベース)がバンドを離れてしまって……。振り返ってみると2011年の震災の影響もずっとあったんです。数年経って、ようやく日常が戻ってきたと思ったらコロナになって。なので自分としては10年くらい経ってる感覚なんです。なので今回の『淡々粛々』でやっとバンドが戻ってきたというか」

――その間も藤井さんとしては「音速ラインを継続したい」という気持ちだった?

「そうですね。自分ひとりになったとしてもバンドを続けたかったし、止めたくなった。それがいちばん強かったかもしれないです。“違う名前でソロでやろうかな”と思った瞬間もあったんですけど、バンドを止めると、大久保が戻ってくるところがなくるじゃないですか。それは健全ではないし、ちょっとずつでも動かしながら待っていたほうがいいのかなと。あとは音速ラインを聴いてくれてた人たちに対する責任も感じていて。僕自身、青春時代に聴いてたバンドが今もやってると嬉しくなるし、ファンだった人たちもきっと同じだと思うんです」

――なるほど。今回の『淡々粛々』にも“これぞ音速ライン!”という楽曲が並んでいます。制作はいつ頃から始まったんですか?

「けっこう最近で、7月くらいです。最初にアナログ・シングル(〈RAINY BABY LOVE〉)を録って。その後、いつもサポートしてくれているドラムのタナカジュンくん、睡眠船というバンドの伊村邑一朗くんと一緒にほかの曲をやって。レコーディング自体は4日間くらいです」

――短いですね!

「(笑)。そういう録り方が好きなんです。スウェーデンのRay Wonderというバンドがめちゃくちゃ良い新作を出したんですけど、1週間くらいで録ったらしいんです。バンドの熱が凝縮されているし、楽しさしかなくて。そういう作品にしたかったんですよ、今回のEPは」

――全員でスタジオに入ってバーン!と音を出す、オーソドックスな録り方ですね。収録曲はレコーディングに向けて書いたんですか?

「いや、そういうわけではなくて。そのときに頭のなかにある曲のなかで、上位にあった曲を入れてる感じなんです」

――頭のなかに曲がある?

「何曲もあります。なので“この曲を入れるんだったら、こっちも入れたい”という感じで数珠繋ぎで出てくるんです。あらためて曲を作ったというわけではなくて。ただ〈RAINY BABY LOVE〉はだいぶ前から温めていた曲なんです。弾き語りでライヴをやるときに“新曲が欲しい”と思って作った曲で。ちょっとずつライヴで育てていった感じもあります。弾き語りのときはネオアコみたいな曲なんですけど、バンドでやるとどうしても激しくなってしまうんですが(笑)」

――「RAINY BABY LOVE」のレコーディング・メンバーはASA-CHANGさん、田中貴さん、そしてスピッツのサポートでも知られるクジヒロコさん。この布陣が揃ったのはどうしてなんですか?

「シングルのカップリング曲はCorneliusの〈PERFECT RAINBOW〉のカヴァーなんですけど、原曲のドラムを叩いているのがASA-CHANGさんなので“本物の人に頼んでみよう”と。サニーデイ・サービスの田中さんも好きだし、クジさんには以前もお世話になったことがあって。つまり僕の夢が叶ったということです(笑)。レコーディングもめちゃくちゃ楽しくて。奥さんに“楽しい”ってLINEしちゃいました」

――素敵です(笑)。EPの1曲目「CDW123」はアグレッシブなロック・チューン。ライヴ映えするのはもちろん、オーディエンスに向けたメッセージも含まれてますよね。

「完全にそうですね。“君の調子はどうだい?/アクセル踏み込めそうかい?”という手紙みたいな感じなので。もともと、バンドの再開が決まったときに、“こんな曲があったらいいだろうな”と思って作った曲なんです。頭のなかでライヴをしながら“この曲をやったら盛り上がるはず”って」

――中学生の妄想みたいですね(笑)。

「ハハハ。そういうところはずっと変わってないです。年を取ったからと言って、やっちゃいけないことが増えるわけでもないと思っていて。もちろん変わらざるを得ない人もいるだろうけど、変わらなくてもべつにいいじゃんっていう。変わったように見える人も根っこの部分は同じだろうし、何かを“かぶってる”だけだと思います」

――2曲目の「正しい人」には“意味のないミサイルが/また一つ空を駆け抜けて”という歌詞があって。これは現在の社会、世界に向けているんでしょうか?

「感じたことをそのまま書いてる歌詞です。どうにもならないことも多いですけど、結局は自分というか。自分の根っこの部分、軸がブレなければ大丈夫じゃないの?という気持ちで書きました」

――3曲目の「モメント」はメタリックなギターが炸裂するアッパー・チューン。アレンジや音像は藤井さんが指示しているんですか?

「かなり完成版に近いデモを作るんですけど、全部その通りになるわけでもないんです。一緒にジャムるなかで変わっていくところもあって。〈モメント〉はアレンジが二転三転したんですけど、途中で“こんなGASTUNKみたいなドラムでいいんだろうか?”みたいな話になって。もうちょっとマイルドなほうがいいかなとも思ったんですけど、みんながその音を欲しがるようになっちゃって、結果こうなりました。やっぱりバンド・マジックってあるし、それが起きたときはすごく嬉しいですね」

――“たった一瞬でいい/君と僕がここにいた/瞬間を焼き付けたい”という歌詞もいいですね。

「奈良美智さんの展覧会を青森に観に行って、いろいろ感じるところがあって、帰りの新幹線のなかで、歌詞とメロディが一緒に出てきたのが〈モメント〉なんです。そのときに感じていたことをそのまま表現したいと思ったし、まさに一瞬で書いたような曲です」

――「恋に落ちて feat.富澤タク(グループ魂/Number the.)」は思春期の恋愛をテーマにした楽曲。富澤さんのギター・ソロが素晴らしいなと。

「すごく難しいフレーズなので、“ライヴでどうしよう”って焦ってます(笑)。富澤さんとはマネージャーが一緒で、震災以降、〈風とロック芋煮会〉などで一緒になることが増えて。〈恋に落ちて〉のギター・ソロはストーン・ローゼズっぽい感じにしたくて。だったら自分で弾くより、富澤さんにお願いしたいなと思ったんです」

――ストーン・ローゼズも藤井さんのルーツの一つ?

「もちろん。その時代のイギリス、アメリカのバンドがいちばん好きだし、そういうバンドが80年代の歌謡曲みたいなメロディを歌ったらどうなるか?というのが音速ラインなんです」

――オアシスが再結成したり、スマッシング・パンプキンズ、ピクシーズなども活動を続けていて。90年代のバンドの再評価も進んでますね。

「そうなんですよ。レモンヘッズ、シャーラタンズも新作を出しているし。ジャド・フェアも活動してるし、すごいですよね」

――そして「アンテミス」は、叙情的なメロディ、疾走感のあるサウンド、“ただ恋しくて/まだ 切なくて”という歌詞を含め、音速ラインの王道と呼ぶべきロック・ナンバー。

「ど真ん中ですよね、気恥ずかしいくらい。いまだに高校生のカップルが歩いているのを見るだけで、“青春だな”って勝手に切なくなってるので(笑)。あと“50過ぎたら青春できないかって言ったら、そうでもないよな”と思った瞬間があったんですよ。ライヴの打ち上げで、ライヴハウスの屋上で対バンの人たちとワチャワチャやってて、それがすごく楽しくて。そのときに“これ、青春だな”と思ったんですよね。50過ぎてもそういう感覚になれるのが嬉しかったし、バンドをやるってそういうことかもしれないなと」

――「CUCKOO!!」では“いつだって僕らは/過去の人 過去の人になる”と歌われています。

「結局そういうことだなって思うんですよね。ライヴもそうだし、このインタビューもそうですけど、どんどん過去になっていくじゃないですか。そういう感覚が強くなって、価値観みたいなものが変わってきたんです。若い頃は明日のことや未来のことを考えがちだけど、今はそうじゃなくて、“今日をどう生きるか”だけになって。過去の人になっていく状態をちゃんと受け入れて、今を大事にする。〈CUCKOO!!〉はそれを共有したかったんです」

――“今”を重ねていくしかない、と。

「そうそう。前は“音速ラインって、昔いたよね”って言われると、“今もやってるよ!”と思ってたんです(笑)。最近はそういうふうに思わなくなって、自分が楽しい人生を送るだけだなと。過去になるっていうのは全員に課せられたことだし、気にしてもしょうがない。“あとどれくらいできるだろう”と思うことはあるけど、不安はないです」

――EP『淡々粛々』の最後は「CUCKOO!! IMURA MIX feat.渡辺俊美(TOKYO NO.1 SOUL SET/THE ZOOT16)」。渡辺俊美さんがメイン・ヴォーカルを取っていますね。

「これ、たぶん前代未聞ですよね。マネージャーと“〈CUCKOO!!〉を俊美さんが歌ったら、めっちゃハマりそうじゃない?”という話をして。お願いしたらやってくれることになったんですけど、俊美さんの歌は説得力すごくて。歌詞の内容をさらに強めてくれたし、いい作品の終わり方だと思います」

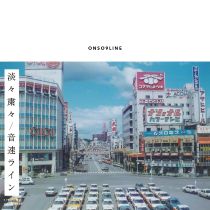

――ジャケット写真には、地元福島県郡山市の協力のもと、昭和59年の郡山駅前の写真が使用されています。

「福島に関する写真でジャケットを作りたいなと思って、いろいろリサーチしているときに、たまたま昭和59年の郡山駅前の写真を見つけて。すごくいい写真だなと思ったんですよね。昭和59年は小5くらいなんですけど、ちょうど音楽を始めた頃なんです。最初はドラムを習い始めて、その後ギターを弾くようになって。“自分が音楽に目覚めたとき、郡山はこんな感じなんだな”と思ったら、それをつなぎたくなりました。自分と同じ世代の人が子供に見せて“あの頃はこんな街並みだった”って話してもいいだろうし」

――音速ラインの音楽も同じような役割があるかも。90年代のギター・ロックだったり、80年代の歌謡曲を受け継いで、下の世代に伝えるというか。

「そうですね。それも自分の役目なんだろうなと思っています」

――11月7日に新宿LOFT、14日に郡山ピークアクションでEP『淡々粛々』のリリース・ライヴを開催。

「EPの曲もすごく気に入ってるので、曲順の流れでやるか、既存の曲を混ぜたほうがいいのか迷ってます。バンドでのライヴも6年ぶりなんですけど、たぶん一瞬で戻ると思っていて。青春時代に音速ラインを聴いていた人も爆音が鳴った瞬間に“これだ!”って戻るんじゃないかなと」

――今年はデビュー20周年。この後の活動はどうなりそうですか?

「“どんどんやっていこう”というテンションです。早く新しい音源も出したいので」

――素晴らしい。あらためて聞きたいのですが、バンドを続ける理由って何でしょう?

「自分でもなんでやってるのかわからないです(笑)。若い頃に1回だけ“やめよう”と思ったことがあるんだけど、次の日にそのことを忘れてギターを弾いてて。そのときに“俺はやるしかないんだな”と思ったんですけど、今も同じで、やらざるを得ないからやってるというか。最初に言ったように、自分が好きなバンドが続けているのも理由なのかもしれないです。僕らのファンの人たちも“まだやってるんだ”と思うと安心するだろうし、もしかしたら“生きててよかった”と思うかもしれない。だから続けてるんでしょうね」

取材・文/森 朋之

Live Information

音速ライン 結成20周年 淡々粛々独演会 新宿編

2025年11月7日(金)東京 新宿ロフト

開場 19:00 開演 20:00

前売 4500円+1ドリンク 当日 5000円+1ドリンク

[チケット]

e+ https://eplus.jp/sf/detail/4398310001-P0030001

LivePocket https://t.livepocket.jp/e/ozj8x

音速ライン結成20周年 淡々粛々独演会 郡山編

2025年11月14日(金)福島 郡山ピークアクション

開場 19:00 開演 20:00

前売 4500円+1ドリンク 当日 5000円+1ドリンク

チケット:日程/お名前/枚数をご明記

LINE https://page.line.me/ons1615x

mail peakaction2011@yahoo.co.jp

2025年11月7日(金)東京 新宿ロフト

開場 19:00 開演 20:00

前売 4500円+1ドリンク 当日 5000円+1ドリンク

[チケット]

e+ https://eplus.jp/sf/detail/4398310001-P0030001

LivePocket https://t.livepocket.jp/e/ozj8x

音速ライン結成20周年 淡々粛々独演会 郡山編

2025年11月14日(金)福島 郡山ピークアクション

開場 19:00 開演 20:00

前売 4500円+1ドリンク 当日 5000円+1ドリンク

チケット:日程/お名前/枚数をご明記

LINE https://page.line.me/ons1615x

mail peakaction2011@yahoo.co.jp

最新インタビュー・特集

(2026/02/18掲載)

(2025/12/26掲載)

(2025/12/26掲載)

(2025/11/05掲載)

(2025/10/31掲載)

(2025/10/29掲載)

![[インタビュー]<br />精子役で声優デビュー(映画『スペルマゲドン 精なる大冒険』) ニシダ(ラランド) [インタビュー]<br />精子役で声優デビュー(映画『スペルマゲドン 精なる大冒険』) ニシダ(ラランド)](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347057214.jpg)

![[インタビュー]<br />「YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 ― Tokyo 3 Nights 世界への第一章」から始まる世界への新たな道 YOSHIKI [インタビュー]<br />「YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 ― Tokyo 3 Nights 世界への第一章」から始まる世界への新たな道 YOSHIKI](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351006069.jpg)

![[インタビュー]<br />十影とULTRA-VYBEによるマイク・パフォーマンス・プロジェクト『ULTRA SMASH』誕生 [インタビュー]<br />十影とULTRA-VYBEによるマイク・パフォーマンス・プロジェクト『ULTRA SMASH』誕生](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347056275.jpg)

![[インタビュー]<br />「ヤバスギルスキル」30周年。我リヤのニュー・アルバム完成!! ラッパ我リヤ [インタビュー]<br />「ヤバスギルスキル」30周年。我リヤのニュー・アルバム完成!! ラッパ我リヤ](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347055974.jpg)

![[インタビュー]<br />『WBS』のテーマ曲などでおなじみの作曲家 初めての自身名義のアルバムを発表 浅川真洋 [インタビュー]<br />『WBS』のテーマ曲などでおなじみの作曲家 初めての自身名義のアルバムを発表 浅川真洋](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005806.jpg)

![[インタビュー]<br />ポプシ30周年!マイペースに活動を続ける彼らが2ヵ月連続7インチを発表 Swinging Popsicle [インタビュー]<br />ポプシ30周年!マイペースに活動を続ける彼らが2ヵ月連続7インチを発表 Swinging Popsicle](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005871.jpg)

![[インタビュー]<br />佐藤理とゴンドウトモヒコの新ユニットが、聴覚と視覚を刺激するアルバムを発表 LIG [インタビュー]<br />佐藤理とゴンドウトモヒコの新ユニットが、聴覚と視覚を刺激するアルバムを発表 LIG](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347054553.jpg)

![[インタビュー]<br />デビュー20周年 再始動を告げる新作EP 音速ライン [インタビュー]<br />デビュー20周年 再始動を告げる新作EP 音速ライン](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347054474.jpg)

![[インタビュー]<br />私は私にできることを歌にしていく ゆっきゅんのニューEP [インタビュー]<br />私は私にできることを歌にしていく ゆっきゅんのニューEP](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005576.jpg)

![[インタビュー]<br />来日公演を目前に控え、孤高のソウル・シンガーが発表する17年ぶりの新作『PRAYER』 リアム・オ・メンリィ [インタビュー]<br />来日公演を目前に控え、孤高のソウル・シンガーが発表する17年ぶりの新作『PRAYER』 リアム・オ・メンリィ](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005547.jpg)

![[インタビュー]<br />今春のカルテットでのツアーを録音した『FRAGMENTS - CONCERT HALL LIVE 2025』を発表 松井秀太郎 [インタビュー]<br />今春のカルテットでのツアーを録音した『FRAGMENTS - CONCERT HALL LIVE 2025』を発表 松井秀太郎](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347054178.jpg)