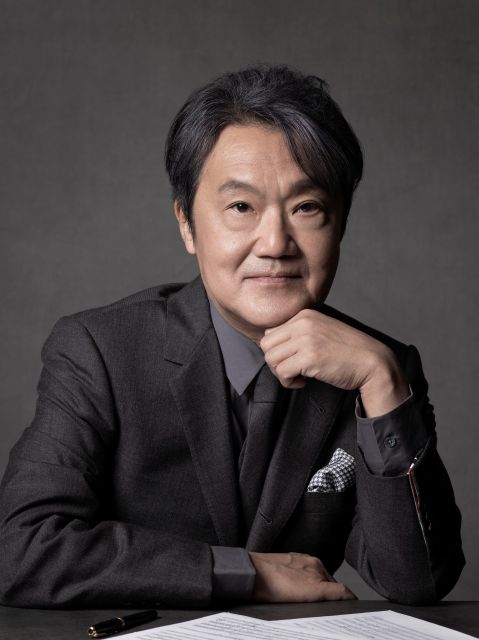

1985年のプロデビュー以来、作曲家・編曲家としてつねに第一線を走り続けてきた千住明。活動40周年を記念する新作『RE-BORN』は、自身の“過去・現在・未来”と真摯に向き合ったアルバムだ。デビュー前後に書いた青春時代のレパートリーから熟練の技を感じさせる近作まで、全8曲。すべてに新たなオーケストレーションを施し、アーティスト表現の核にあるものを見事に再提示してみせた。作品の根底に流れる“自分との約束”“蘇る想い”と“今も変わらぬ望み”とは? アルバム制作のバックステージ、さらに今後のヴィジョンについて率直に語ってもらった。

――まずは40周年おめでとうございます! 千住さんは89年、東京藝術大学作曲科の大学院を首席で卒業されました。つまり、まだ学生だった85年にはプロとしてのキャリアが始まっていたと。

「はい、24歳のときですかね。もう少し正確に言いますと、その前から裏方としてはいろんな現場で働いていたんです。分野はおもにポップスで、ちょっとしたアレンジとかスタジオ・ミュージシャン的なお仕事ですね。でも大学(慶應義塾大学工学部)を中退して藝大に入り直そうと思った際に、クラシックに専念しようと決めまして。アルバイトの類はすべてストップした。在学中の85年を出発点にしているのは、その年にはじめて自分の名前が作品として世に出たからです。大貫妙子さんの『アフリカ動物パズル』というアルバムなんですが……」

――おお、羽仁未央さんが監督を努めた映像作品のサントラ盤ですよね。

「そうなんです。〈メイン・テーマ〉や〈エンディング・テーマ〉など4曲のアレンジを任せていただきました。たしか85年に通販限定のLPが出て、翌年CDとカセットテープが一般販売されたんじゃなかったかな。そのころ、大貫さんが所属されていたミディやその周辺アーティストは、僕にとって憧れの存在だったんですね。だから自分がそのレーベルからデビューできて本当にうれしかった。ちなみに『アフリカ動物パズル』に関わることになったのも、なかば偶然だったんですよ。本来あのお仕事は、いつもどおり坂本龍一さんが手がけるはずだった。でも坂本さんは当時、映画『ラストエンペラー』のサントラで多忙を極めてらして。スタジオに遊びにきていた僕に“やってみない?”と声をかけてくれました。忘れもしない、銀座の音響ハウスで」

――千住さんのデビューを後押ししたのが坂本さんだったとは。なぜその場に居合わせることに?

「その頃、僕は冨田勲先生のアシスタント的な仕事もしていまして。プロのレコーディング現場に出入りする機会も多かったんですよね。それで坂本さんとも顔なじみになってたんですけど……でも振り返ってみると、やはり不思議なご縁を感じます。その後、大貫さんとは大きなプロジェクトで何度もご一緒させていただいてますし。2020年に人見記念講堂で開かれた45周年ライヴ(大貫妙子シンフォニックコンサート2020)では僕がオケの編曲と指揮を任せていただいて。ステージではじめて坂本さんと共演することもできました。終演後、打ち上げの席で坂本さんが“じつは明日検査なんだ”と話されていたのを覚えてます」

――なるほど……たしかに、不思議な繋がりを感じさせるエピソードです。

「思えばこの40年間、僕はずっと坂本龍一さんの背中を追いかけてきたような気がするんです。自分をこの世界に引き入れてくれた恩人ですし、アーティストとしてのあり方もそう。ご存じのように坂本さんは生前、有名な商業映画の音楽を数多く手がけられたでしょう。でも生涯、“自分は映画音楽の作家じゃない、本籍はあくまで音楽家”というスタンスを崩されなかった。純粋に自分自身の表現を追求して、アルバムという形で世に問い続けた方なんですね。そういう生き方にはすごく勇気をもらいましたし、自分もそうありたいと強く思っています。今回の新作『RE-BORN』も根っこの部分ではそこと繋がっている気がする」

――アルバム『RE-BORN』では活動40年からセレクトされた8曲に、新たなオーケストレーションが施されています。千住さんご自身の表現を借りるなら“過去と現在と未来の自分との対話”が作品を貫く太い背骨となっている。このコンセプトは自然に決まったのですか?

「そうですね。40年間で積み上げた経験やスキルを通して、あらためて基本と向き合うっていうんでしょうか。節目のアルバムを作るなら、やはりこれしかないと思った。とくに初期の作品群は、シンセサイザーや打ち込みの音源で作ったものが多いので。それを今回、生オケで再レコーディングするにあたって、きちんと譜面に残しておきたかったんです。たとえばアルバム冒頭に入れた〈RE-BORN〉という曲は、僕がいちばん最初に手がけた映画のサントラで……」

――88年8月に公開された、今関あきよし監督『りぼん RE-BORN』。河童の存在を信じる少女を描いた、どこか甘酸っぱい青春ファンタジーなんですね。夢と現の間をたゆたうような、美しい旋律が印象的で。

「この曲、オリジナル版は打ち込みオンリーなんですよ。冨田勲先生の下で学んだメソッドを僕なりに消化し、シンセと向き合いつつその場で作っていった。構成はシンプルだけど、ディテールにこだわったいい音がしてまして。過去のベスト盤(『SOUNDTRACKS 1988-1997』)にも収録しています。ただ譜面については、主旋律をなぐり書きしたスケッチ程度しか残っていなかった。でも逆に言うと、当時の自分が“鳴らしたかった響き”ははっきり記憶していますので。今回はいわば20代の自分と対話しつつ、それを生オケで丁寧に復元していく作業だった。“あのときの僕ならいったいなんて言うかな?”と思いつつね」

――オーケストレーションにあたって、具体的には何を大切にされましたか?

「ヴォイシングをより色彩豊かにすることと、あとは自然なグルーヴ感かな。今回、オーケストラに加えてソプラノ歌手の小林沙羅さんに入ってもらったんですね。原曲のシンセにもいろんな倍音処理を施しているんですが、ここはやっぱり声の温もりがほしかった。となると、歌い手のブレス(息遣い)とオケの演奏とが完璧に一致してなくちゃいけない。ですからスタジオではクリックなど使わず、互いの呼吸を肌で感じながら同時にレコーディングしました。それもあって生の感情が音から滲むような、オリジナルとはまったく別物の仕上がりになっています。あと過去との対話という意味では、5曲目の〈The Beginning〉もそうかな」

――「The Beginning」もまた小林さんのソプラノをフィーチャーした曲ですね。色彩豊かなストリングスと、歌に寄り添う柔らかな木管の音が心に残りました。オリジナルの制作時期は、今回のアルバムでもっとも古い84年になっています。もともとはどういう曲だったのですか?

「今だから言いますが、これは『NHKスペシャル』の某プロジェクト用に書きました。複数の作家が提出するコンペティションで、僕なりに自信もあったんだけど、結局は最後の二つに入ったけれど選ばれなかった。今にして思うと、ちょっと単純さが足りなかったのかな(笑)。でもいまだに思い入れが強いし、文字どおりキャリアの幕開けになった作品でもあるので。それこそ宿題を取りに戻るような感覚で、生音でレコーディングし直しています」

――2曲目「Rhapsody」と3曲目「FANTASIA」はともに、88年にリリースされた千住さんのファースト・アルバム『PIEDMONT PARK』に収録されています。この初ソロ作にはどんな思い出が?

「言葉にすると平凡だけど、20代の頃の憧れや情熱が詰まってますよね。さっきお話しした〈RE-BORN〉や〈The Beginning〉の試行錯誤とダイレクトに繋がる一枚でもある。ただこの時期、レーベルとの契約関係がかなりゴタついてしまった部分がありまして。ことプロモーショの面では、このファーストはちょっと不憫なところもある作品なんですよ。その収録曲をこういった形で録り直せたのは、僕の中ではすごく意味があった。だから今回、あえてアートワークにも『PIEDMONT PARK』のジャケット写真をフィーチャーしてまして」

――28歳の千住さんと現在の千住さんが交差するようなデザインですね。撮影も当時と同じカメラマンさん(荒川弘之氏)だと伺いました。2曲目「Rhapsody」の新録で意識されたポイントは?

「この曲って、6分ちょっとの間にかなり大胆なリズムが切り替わるじゃないですか。エレガントに流れてきた旋律が、ある時点でパッとジャジーな雰囲気になる。要はそのころ、ストリングスの入ったジャズ・コンボをやりたかった。素晴らしい先人がたくさんいますが、とりわけ僕の憧れだったのはクラウス・オガーマン。彼が(アントニオ・カルロス・)ジョビンやビル・エヴァンスのために書いたオーケストレーションを、自分なりに表現してみた。今回はそのフィーリングをリズム隊抜きでどこまで再現できるかがテーマでした。ベースとドラムスなし、ストリングス中心のクラシカルな編成でいかに自然なグルーヴ感を出せるか」

――低音部を下支えする譜面上のテクニックから実際のコンダクトまで、細かいノウハウがあるわけですね。千住さんが主宰する若いオケ「SENJU LAB Grand Philharmonic」の演奏もすばらしかったです。

「藝大を出た若い音楽家たちが中心になっていますが、やはり前の世代とは感覚が違う。僕らの頃はまだ、クラシックとポピュラー音楽の間に厳然と壁がありました。でも今は、藝大の学生からKing Gnuのようなバンドが出てくる時代ですから(笑)。クラシック専攻の彼らにはジャズやフュージョンもひとつの“古典”、もっと言えば研究の対象なんですね。だからどのパートの演奏家も、グルーヴの感覚を掴むのが早い。僕がデビューしたころのオーケストラだと、たぶんこうはいかなかったと思います。なにしろシャッフル系のリズムにまるで対応できない人も多かったので。僕が書くスコアを頭では理解できても、身体が付いてこなかったんじゃないかなと。ただ、あまりジャズっぽいノリを強調しすぎても今回のアルバム・コンセプトから外れてしまう。疾走感を保ちつつ、ポップス化する手前でうまく抑えるのも僕の役割りでした」

――3曲目「FANTASIA」についてはいかがですしょう? 妹の千住真理子さんのヴァイオリンが奏でる長く複雑な独奏と、ミニマルミュージックを思わせるオケのリフレインが絶妙に溶け合っています。

「オリジナルはヤマハのDX7(シンセサイザー)を中心に作りました。ただ内容的にはけっこう高度なことをやってまして。たとえばBパートはいわゆる多調音楽──異なる調が重なり合う手法で書かれてるんです。そういう現代音楽的な手法を、いかにスノッブにならず、リスナーの心に寄り添う音楽に昇華するか。考えてみれば、坂本龍一さんのアルバムってどれもそうじゃないですか。あと同時代の作曲科でもう一人だけ憧れの人を挙げるなら、アルヴォ・ペルト。90代になった今も、独自なアルバムを作り続けていて。それでいてアカデミックな世界に閉じこもらずに、新作が出るたび世界中の音楽ファンをワクワクさせているでしょう。自分もそういう音楽家でありたい。〈FANTASIA〉はその象徴みたいな曲かもしれません」

――哀切きわまりない4曲目「Kyrie」は、五社英雄監督の歴史大作『226』の挿入歌。作品は1989年6月に公開されました。

「この曲は最近、コンサートでもよく演奏しています。映画に描かれた青年将校たちへ捧げたレクイエムであり、より普遍的な意味での祈りの歌でもある。オリジナルのサントラでは、僕の親友のアンソニー・イングリスが指揮を引き受けてくれました。『オペラ座の怪人』の音楽監督で有名な人ですが、これが本当にすばらしかった。英国の名門、フィルハーモニア管弦楽団を自在に歌わせていて、心から感動しました。そういえばレコーディングの日がたまたま、昭和天皇の大喪の礼と重なっていたんですね。あくまで僕の想像ですが、あるいはアンソニーなりの追悼の想いがオケに伝わったのかもしれません。いずれにしても彼は、僕が曲に込めた気持ちを完璧に表現してくれた。そういう特別な曲でもあるので、今回このオケで、ぜひ自分でもレコーディングしておきたかったんです」

――ここまで伺った5曲では、キャリア初期のレパートリーに新たなオーケストレーションが施されています。それに対して残り3曲は、いずれも直近の作品ですね。アルバム6曲目と8曲目に収められた「A・Va・Ra・Ha・Kha V」と「A・Va・Ra・Ha・Kha IV-2」で、コロナ禍にシアトル交響楽団の定期公演で初演されました。

「ええ、地・水・火・風・空という仏教の五大思想をモチーフにした組曲で。終曲となる〈A・Va・Ra・Ha・Kha V〉は画家である兄の博が高野山に奉納した襖絵とコラボする曲として書きました。ヴァイオリンの真理子も含め、今年5月には3兄妹で〈千住家の軌跡〉というコンサートも開いています。僕はこの40年、映画・ドラマの劇伴からアニメ、ゲームの音楽まで、膨大な依頼仕事をこなしてきました。そういう長い道のりをたどって今、一人のアーティストとして自分の表現を追求している。ちょっと時間はかかりましたが、80年代にもがいていた時間がぐるっと円環を描いて、今と繋がっている感覚があるんですね。だからこの2曲は、今回のアルバムにおける“現在”と言ってもいい」

――前述の「FANTASIA」と同じく、6曲目「A・Va・Ra・Ha・Kha V」でも千住真理子さんがヴァイオリンの独奏を聴かせておられます。高音域で情感豊かに響くヴィブラート、旋回するような螺旋状のフレージングがいわば“静かなる激情”という趣きで圧巻でした。

「じつは彼女、先ほどお話しした僕のデビュー作『アフリカ動物パズル』にも参加してくれてるんですよね。真理子は学閥に属することなく、師匠である江藤俊哉先生のもと、孤高のソリストとして育てられました。だから音楽業界ではある種の異端であり続けてきましたし、兄の目から見ても大変な苦労を重ねてきた。僕自身、どこからも文句の出ない作品を彼女と一緒に創るため、ずっと頑張ってきた部分もあるんですよね。〈A・Va・Ra・Ha・Kha V〉では一つ、その集大成を見せられたと思っています。真理子の奏でる音って、世界中の誰とも似ていないんですよね。運指のテクニックだけで見れば、もっとうまく弾く人もおられるでしょう。でもあの“真理子節”──魂に響くような音色をレコードに残せるのは、おそらく僕以外にはいない。今回、〈A・Va・Ra・Ha・Kha〉シリーズの5番を新録するにあたって、そのことは強く意識しました」

――そしてもう一つの新曲が、7曲目の「Breath of Life」です。これは2025年大阪・関西万博 「PASONA NATUREVERSE」パビリオン全体で流れた17分のアンビエントミュージック。まさ“命の息吹”をイメージさせる幽玄な仕上がりですが、いわゆるクラシック曲とは違う成り立ちなんですか?

「こと構成という意味ではそうですね。ただ、通常のBGMのように同じ音源を延々と繰り返しているわけじゃない。ぱっと聴くといわゆるドローンミュージックのように思えても、内実はむしろパズルに近いというか。時間とともに少しずつ色合いが変わっていくように、パートごとの楽譜は非常に細かく作り込んでいます。マルチ音響でいうと20ch以上あり、しかもパビリオン内を歩くとそのバランスも変わっていく。今回収録したヴァージョンはそれをステレオ音声用に再ミックスし、さらにパートも少し書き加えました。〈A・Va・Ra・Ha・Kha〉組曲が“今の自分との対話”だとすると、この〈Breath of Life〉は“未来”そのもの。クラシックの表現を突き詰めてきたからこそ、こういう新しいチャレンジもできるんだなと」

――活動40年とまるごと向き合うようなアルバムを作り終えて、今どのような思いを抱かれますか?

「まさにタイトルのとおり、生まれ変わって再度スタートラインに立った気持ちですね。今の時代、けっしてキャッチーで派手な内容とは言えないかもしれない。でも本作を一つの契機として、今後は自分自身の音楽をより純粋に追求していきたいと思っています。これまでの人生、僕は本当にいろんな経験をさせてもらってきました。いわゆる職人仕事というか、依頼を受けて映画、ドラマ、アニメの劇伴もたくさん書きましたし。母校の先生もやればNHKの美術番組の司会もやって、JASRACの理事も長く務めています。すべてに意味がありましたが、そういったお役目はすべて卒業させていただいて(笑)。残りの人生は本当の意味でのアーティストでありたいと思う。狭いアカデミーの中に閉じこもるんじゃなくてね。自分の書いた楽譜をちゃんとアルバムの形にし、多くの人に寄り添う曲として届けていきたいです」

取材・文/大谷隆之

最新インタビュー・特集

(2025/12/26掲載)

(2025/12/26掲載)

(2025/11/05掲載)

(2025/10/31掲載)

(2025/10/29掲載)

(2025/10/01掲載)

![[インタビュー]<br />十影とULTRA-VYBEによるマイク・パフォーマンス・プロジェクト『ULTRA SMASH』誕生 [インタビュー]<br />十影とULTRA-VYBEによるマイク・パフォーマンス・プロジェクト『ULTRA SMASH』誕生](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347056275.jpg)

![[インタビュー]<br />「ヤバスギルスキル」30周年。我リヤのニュー・アルバム完成!! ラッパ我リヤ [インタビュー]<br />「ヤバスギルスキル」30周年。我リヤのニュー・アルバム完成!! ラッパ我リヤ](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347055974.jpg)

![[インタビュー]<br />『WBS』のテーマ曲などでおなじみの作曲家 初めての自身名義のアルバムを発表 浅川真洋 [インタビュー]<br />『WBS』のテーマ曲などでおなじみの作曲家 初めての自身名義のアルバムを発表 浅川真洋](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005806.jpg)

![[インタビュー]<br />ポプシ30周年!マイペースに活動を続ける彼らが2ヵ月連続7インチを発表 Swinging Popsicle [インタビュー]<br />ポプシ30周年!マイペースに活動を続ける彼らが2ヵ月連続7インチを発表 Swinging Popsicle](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005871.jpg)

![[インタビュー]<br />佐藤理とゴンドウトモヒコの新ユニットが、聴覚と視覚を刺激するアルバムを発表 LIG [インタビュー]<br />佐藤理とゴンドウトモヒコの新ユニットが、聴覚と視覚を刺激するアルバムを発表 LIG](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347054553.jpg)

![[インタビュー]<br />デビュー20周年 再始動を告げる新作EP 音速ライン [インタビュー]<br />デビュー20周年 再始動を告げる新作EP 音速ライン](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347054474.jpg)

![[インタビュー]<br />私は私にできることを歌にしていく ゆっきゅんのニューEP [インタビュー]<br />私は私にできることを歌にしていく ゆっきゅんのニューEP](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005576.jpg)

![[インタビュー]<br />来日公演を目前に控え、孤高のソウル・シンガーが発表する17年ぶりの新作『PRAYER』 リアム・オ・メンリィ [インタビュー]<br />来日公演を目前に控え、孤高のソウル・シンガーが発表する17年ぶりの新作『PRAYER』 リアム・オ・メンリィ](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005547.jpg)

![[インタビュー]<br />今春のカルテットでのツアーを録音した『FRAGMENTS - CONCERT HALL LIVE 2025』を発表 松井秀太郎 [インタビュー]<br />今春のカルテットでのツアーを録音した『FRAGMENTS - CONCERT HALL LIVE 2025』を発表 松井秀太郎](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347054178.jpg)

![[インタビュー]<br />友成空の大ヒット曲「鬼ノ宴」が湖池屋とコラポレーション クセになる辛さの「ピュアポテト 鬼ノ宴」誕生 [インタビュー]<br />友成空の大ヒット曲「鬼ノ宴」が湖池屋とコラポレーション クセになる辛さの「ピュアポテト 鬼ノ宴」誕生](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z351005417.jpg)

![[インタビュー]<br />オーケストラとともに過去・現在・未来を紡ぐ活動40周年記念アルバム『RE-BORN』 千住明 [インタビュー]<br />オーケストラとともに過去・現在・未来を紡ぐ活動40周年記念アルバム『RE-BORN』 千住明](https://www.cdjournal.com/image/jacket/100/Z3/Z347053672.jpg)